Hablar de cine y literatura japonés es aventurarse a recorrer una senda desconocida dada la cantidad ingente de caminos a los que uno puede desviarse con tal de descubrir algunos de los tesoros que Japón ha dado al mundo en estas dos disciplinas artísticas: unas disciplinas truncadas por la participación del país en la II Guerra Mundial, y que no se hermanaron hasta que el cine sonoro no se impuso con fuerza. Es adentrarse en terreno ignoto porque, desde una visión etnocentrista, conocemos la punta del iceberg de ambas artes, y los criterios que siempre se han seguido para traducir libros o exportar películas de la tierra de los kami, han sido los más propensos a cautivar a un público occidental que, no necesariamente, tiene que ponerse en el lugar correspondiente de un japonés medio para disfrutar de una historia hecha, en su concepción, para que solo fuera apreciada por el público autóctono.

Esto ha llevado a que en ocasiones una novela de mucho éxito en Occidente (caso del Tokio Blues de Haruki Murakami) en un primer momento pasara ligeramente inadvertida en el propio Japón para luego tener una segunda vida comercial más exitosa. Y al contrario: muchos de los grandes clásicos de la literatura japonesa han tardado demasiado en triunfar o en ser editados en la lengua de Cervantes, y han sido sus versiones cinematográficas las que han propiciado el acercamiento a la fuente literaria original. El mejor ejemplo: el Ringu de Koji Suzuki, que curiosamente no se llegaría a publicar al español hasta la primavera del 2004, casi un lustro después de que la maldita Sadako nos dejara petrificados en las butacas y con la vida comercial del filme prácticamente agotada. Pero intentemos recorrer este binomio artístico de forma cronológica.

Los orígenes: cuando el cine amaba más al kabuki

El cine, como tal, entraría en el archipiélago en 1897 y serían los propios hermanos Lumière quienes mostrarían el cinematógrafo ante las anonadadas miradas de las gentes de Osaka. Fueron ellos mismos quienes enseñaron el arte de filmar a los lugareños, y los que, de manera “fotorrealista”, filmarían la ida y venida de trenes de Tokio y sus primeras panorámicas, como el fotógrafo Tsunekichi Shibata, que tomó planos del barrio de moda Ginza. Pero las artes escénicas japonesas populares estaban muy arraigadas al kabuki y al teatro noh, y rápidamente se dieron cuenta que podían “comercializar” sus obras a través de su filmación: en 1899, Shibata captaría con su cámara un fragmento de Momijigari, considerado uno de los primeros legados cinematográficos que se conservan en fotogramas. Las películas estrenadas por las primeras compañías productoras, pues, eran básicamente versiones filmadas del teatro kabuki. Y a eso hay que sumarle que los benshi (narradores) jugaron un papel clave en la dramatización de esas obras que se convertían en traslaciones fílmicas ya que ponían voz a los actores que aparecían en pantalla de forma declamatoria: daban vida al cine mudo.

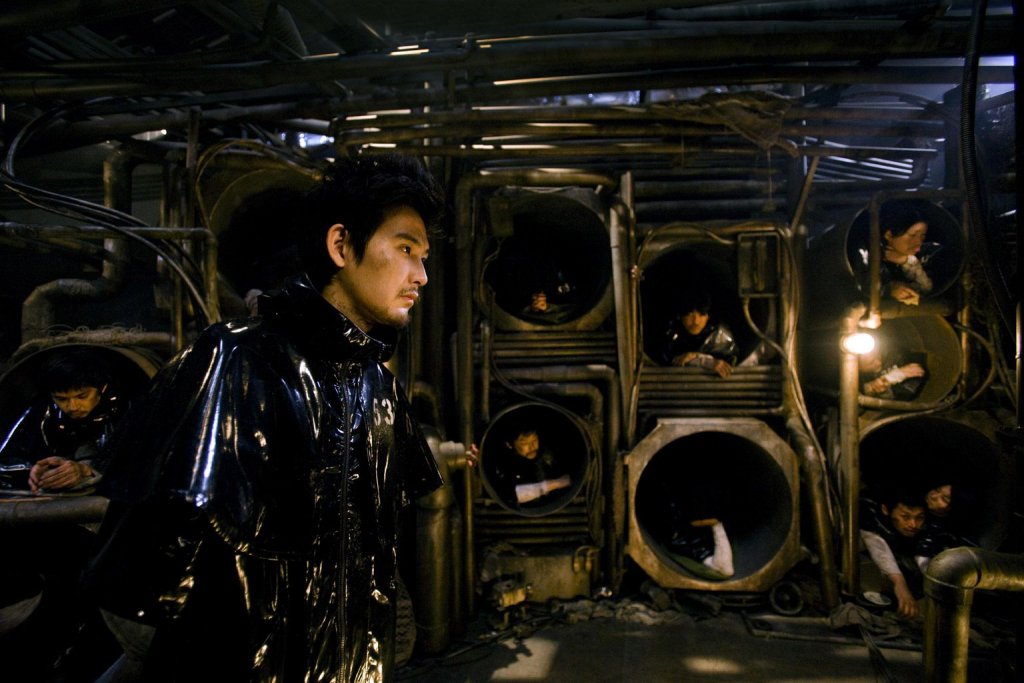

A mediados de los años 20 se forjó una literatura del proletariado de tendencia comunista que no estuvo muy bien considerada por aquellos críticos literarios afines a la aristocracia, y mucho menos por las autoridades. El máximo representante fue Takiji Kobayashi, que tuvo el lamentable honor de ser ajusticiado hasta la muerte por publicar su seminal novela Kanikosen/El cangrejero (1929), donde hacía una crítica explícita al capitalismo y a los empresarios burgueses, así como incentivaba a la rebelión de la clase trabajadora; un libro prohibido en su época que nunca pudo ser adaptado a película a pesar de la firme convicción de hacerlo por parte de la Prokino (Proletarian Film League of Japan), una liga de intelectuales a la que se adhirieron a partes iguales literatos y cineastas, entre ellos, Kenji Mizoguchi o Kogo Noda (guionista y amigo personal de Yasujiro Ozu). Por cierto, no fue hasta el 80 aniversario de su publicación, en 2009, cuando finalmente el filme pudo materializarse, siendo dirigido fielmente por Hiroyuki “Sabu” Tanaka.

El auge militarista, la invasión de Manchuria de 1931 y la represión política hacia esos novelistas comunistas frenó las adaptaciones cinematográficas de esa literatura contestataria que abogaba por despertar la conciencia de clase. Al keiko-eiga impulsado por los grandes estudios, no siempre izquierdista, pero más vinculado al socialismo que al comunismo stricto senso, y que también propiciaba la reivindicación las clases bajas y gentes humildes (o del enamoramiento de éstas por las tendencias importadas de occidente), le cerraron el grifo desde el gobierno militar. E incluso adaptaciones primerizas de Mizoguchi de autores extranjeros como León Tolstói fueron requisadas (con el tiempo perdidas o pasto de las llamas por culpa de los bombardeos de la II G.M.). La larga posguerra y las Fuerzas de Ocupación tampoco ayudaron a impulsar grandes traslaciones literarias, cuya época previa, por cierto, estuvo muy marcada por una literatura de misterio, escabrosa (por el ero guro nansensu), con autores como Ranpo Edogawa en la cresta de la ola. Mientras que el cine patrio estaría más de acuerdo en reflejar las miserias en una suerte de neorrealismo a la nipona con el shoming geki, que no en las necrológicas de Edogawa y sus seguidores; empero, eso cambiaría en la siguiente década.

Rashomon: los cuentos que cambiaron la percepción de la literatura y el cine del Japón a ojos occidentales

Podemos decir que la simbiosis entre el cine y la literatura nacional no llegaría hasta los incipientes años 50, y en tal caso fue un romance tardío que se malinterpretó, ya que algunos de los grandes nombres de la industria del momento propusieron adaptaciones que han trascendido como valiosas para comprender una parte de la cultura literaria del Sol Naciente. Uno de ellos, tal vez uno de los primeros, fue Akira Kurosawa cuando en 1950, para abrir esa década renovadora y prolífica, adaptó el Rashomon del reputado Ryunosuke Akutagawa; curiosamente, siguiendo un planteamiento muy dramatúrgico (Shinobu Hashimoto fue el guionista que llevó a cabo la traslación a libreto cinematográfico). Akutagawa, uno de los escritores más notables del Período Taisho (1912-1926) según el japonólogo Donald Keene, escribió un relato de suspense bucólico que narraba el asesinato de un samurái a través del testimonio de cuatro personas vinculadas directamente con el crimen: la esposa del finado, el supuesto bandido Tajomaru (inmortalizado por Toshiro Mifune), un leñador que pasaba por ahí y encontraba el cuerpo sin vida (y que hace de narrador al inicio para dar paso al largo flashback propuesto por Kurosawa) y el propio fallecido (que cuenta su versión al estrado con la ayuda de una médium). En la práctica, Kurosawa se basó en un par de relatos cortos de Akutagawa, interrelacionados entre sí, para esgrimir su laureada producción: por un lado, el mencionado Rashomon (1915), de donde toma la localización original que da pie al despliegue escenográfico introductorio (la imponente puerta de Rasho se hallaba supuestamente en la Kioto actual); por el otro, En el bosquecillo (Yabu no Naka, 1921), donde el testimonio de ese leñador da paso a la confesión del asesinato.

El contexto histórico es muy importante para entenderla: Akutagawa ahondó en los relatos de tradición oral del Konjaku Monogatari (siglo XI) para verter esa crónica negra de un tiempo esplendoroso y lúgubre a la vez, a las acaballas del Período Heian (794-1185), donde la Corte Imperial se hallaba aún anclada en Kioto. Fue la era donde floreció la literatura autóctona y las primeras artes escénicas refinadas, previa al oscurantismo del Período Kamakura (1192-1333), donde la clase samurái se hizo con el poder militar. Kurosawa tuvo ciertos problemas con esta adaptación porque después de la rendición del Japón en 1945 ante las Fuerzas Aliadas se impuso una censura de aquellas temáticas que ensalzaran los valores feudales o militares del Japón de antaño. Gracias a esa estructurada dramática teatralizada, Rashomon esquivó la censura y pudo presentarse al exterior, obteniendo el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 1951 y el Oscar al año siguiente, siendo la película que abriera las puertas del cine japonés en occidente y a ese “Segundo Japonismo” (esta vez a través del medio audiovisual).

Hay que ser justos a la verdad y decir que Kurosawa ya había coqueteado con la literatura patria antes de lograr semejante éxito internacional: su opera prima fue la adaptación de la novela idealista Sugata Sanshiro de Tsuneo Tomita, que trata sobre un judoka que aplica la filosofía de Musashi Miyamoto para progresar. La película fue rodada en 1942 y precisamente se reestrenaría un año después de que Rashomon conquistara los mercados internacionales. Curiosamente, para su siguiente producción, El idiota (1951), abandonaría la literatura patria y se sumergiría en el apasionante, a la par que trágico, universo de Dostoyevski, en una película que narra con bastante fidelidad los acontecimientos de la novela, cambiando su ambientación de la Rusia zarista del siglo XIX al Japón contemporáneo.

Un texto de Eduard Terrades Vicens