Sumergirse en los universos paralelos de Haruki Murakami equivale a dejarse dominar por la fase R.E.M. de nuestros sueños. Esa tercera etapa del sueño, donde las secuencias oníricas se manifiestan con mayor claridad en nuestro subconsciente, es aprovechada por Murakami para tejer ensoñaciones ficticias, a las que difícilmente podemos escapar cuando hemos caído presos de su adictiva prosa. Su narrativa define un estado mental, una catarsis a la que muchos lectores se unen como vía de escape ante el acomplejado mundo del que formamos parte.

Sumergirse en los universos paralelos de Haruki Murakami equivale a dejarse dominar por la fase R.E.M. de nuestros sueños. Esa tercera etapa del sueño, donde las secuencias oníricas se manifiestan con mayor claridad en nuestro subconsciente, es aprovechada por Murakami para tejer ensoñaciones ficticias, a las que difícilmente podemos escapar cuando hemos caído presos de su adictiva prosa. Su narrativa define un estado mental, una catarsis a la que muchos lectores se unen como vía de escape ante el acomplejado mundo del que formamos parte. Como apuntábamos son mundos paralelos condicionados por la frágil existencia del ser humano, y también marcados por la cultura pop de las dos últimas generaciones. He aquí unos de los motivos que explican la notoriedad que han alcanzado sus novelas fuera del archipiélago japonés, catapultándolo como uno de los nombres clave para comprender la literatura del nuevo milenio. Y es curioso, pues Murakami nació hace ya 61 años en Kyoto, en plena posguerra, y a pesar de ello ha mantenido su corazón abierto a cualquier estímulo de la cultura popular, conectándolo con las generaciones más jóvenes, que lo veneran con cada novela que publica. Curiosamente sólo forma parte de una generación posterior a Kenzaburô Ôe (otro gran letrado determinante para el reconocimiento de la literatura japonesa en Occidente), pero a diferencia de éste (obsesionado en radiografiar la sociedad de su país), prefiere centrarse en lo que realmente le gusta como fuente de inspiración para sus relatos de profusa carga onírica: la novela negra, el cine de terror, series de culto como Lost o Twin Peaks y la música jazz, son algunas de esas pasiones que luego traslada a sus novelas de mil y una formas.

Erróneamente, y en muchas ocasiones, se le ha considerado un escritor “gafapasta”, término ya de por sí absurdo que no puede aplicársele por dos motivos esenciales que desacreditan este adjetivo peyorativo en sí mismo: de entrada sus fantasías se venden como churros, convirtiéndose en un autor best-seller y no en un escritor minoritario, y para terminarlo de adobar, él mismo se otorga la etiqueta de proletario al servicio de la cultura pop, criticando a esos autores esnobs que discriminan sus propias obras al no ser todo lo intelectuales que quisieran sus paisanos (algo determinado por el carácter solitario del propio Murakami, que desentona con el promedio del japonés estándar).

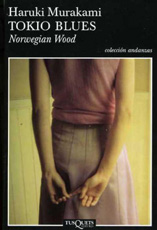

En Tokio Blues (aunque él prefiere que se respete su título original, es decir, Norwegian Wood) ya hallamos esa vena solitaria del Murakami menos encriptado: a través de las experiencias sexuales de su protagonista (Toru, encarnado en el filme por el actor Kenichi Matsuyama, al que muchos criticarán injustamente al no reflejar ese aire de colgado que desprendía el personaje en las páginas de la novela), el lector puede adivinar parte del pasado juvenil del escritor en los años 60, en un período de turbulencias sociales a consecuencia de la revolución roja estudiantil. Pero no es un buen síntoma quedarse en la superficie de esta novela que erigió a Murakami como el autor más influyente de la juventud japonesa de los años 80, sino que vale mucho la pena escarbar en su obra y hacerse con la novela previa a ésta: El Fin del Mundo y un Despiadado País de las Maravillas. Esencialmente porque es en esta ficción literaria donde pasa a establecer su estilo tan inconfundible de trazar dos historias paralelas entorno a varios temas y personajes, hasta que poco a poco se encuentran en un horizonte lejano (tal vez al final de la novela). Son dos relatos entrecruzados que tropiezan en un plano superpuesto, uniéndolos sensitivamente por el subconsciente de sus personajes: por un lado, un informático que trabaja en una gran corporación enfrentada a una institución gubernamental es precisado por un científico que ha descubierto cómo manejar la conciencia humana a su antojo y que se esconde en el alcantarillado público por miedo a ser descubierto (clara inspiración para el novelista de misterio Koji Suzuki y para el neo-kaidan eiga posterior); y por el otro, una ciudad medieval imaginaria que ha sobrevivido al fin del mundo y que funciona de forma oligárquica (y cuya descripción nos hace visualizar los paisajes de Alexei and the Spring, una dramática película que narra el sacrificio que llevan a cabo 55 aldeanos de una pequeña población muy cerca de Chernobyl para salvaguardar la aldea de la amenaza nuclear y que cuenta con la banda sonora de Ryuichi Sakamoto).

En Tokio Blues (aunque él prefiere que se respete su título original, es decir, Norwegian Wood) ya hallamos esa vena solitaria del Murakami menos encriptado: a través de las experiencias sexuales de su protagonista (Toru, encarnado en el filme por el actor Kenichi Matsuyama, al que muchos criticarán injustamente al no reflejar ese aire de colgado que desprendía el personaje en las páginas de la novela), el lector puede adivinar parte del pasado juvenil del escritor en los años 60, en un período de turbulencias sociales a consecuencia de la revolución roja estudiantil. Pero no es un buen síntoma quedarse en la superficie de esta novela que erigió a Murakami como el autor más influyente de la juventud japonesa de los años 80, sino que vale mucho la pena escarbar en su obra y hacerse con la novela previa a ésta: El Fin del Mundo y un Despiadado País de las Maravillas. Esencialmente porque es en esta ficción literaria donde pasa a establecer su estilo tan inconfundible de trazar dos historias paralelas entorno a varios temas y personajes, hasta que poco a poco se encuentran en un horizonte lejano (tal vez al final de la novela). Son dos relatos entrecruzados que tropiezan en un plano superpuesto, uniéndolos sensitivamente por el subconsciente de sus personajes: por un lado, un informático que trabaja en una gran corporación enfrentada a una institución gubernamental es precisado por un científico que ha descubierto cómo manejar la conciencia humana a su antojo y que se esconde en el alcantarillado público por miedo a ser descubierto (clara inspiración para el novelista de misterio Koji Suzuki y para el neo-kaidan eiga posterior); y por el otro, una ciudad medieval imaginaria que ha sobrevivido al fin del mundo y que funciona de forma oligárquica (y cuya descripción nos hace visualizar los paisajes de Alexei and the Spring, una dramática película que narra el sacrificio que llevan a cabo 55 aldeanos de una pequeña población muy cerca de Chernobyl para salvaguardar la aldea de la amenaza nuclear y que cuenta con la banda sonora de Ryuichi Sakamoto).  Precisamente Sakamoto compuso la música para Tony Takitani, largometraje de poco más de hora y cuarto en el que se resume el relato corto de homónimo nombre que puede encontrarse en el libro Sauce Ciego, Mujer Dormida de Murakami. En él, un reputado diseñador de moda de mediana edad, desconectado del universo, se casa con una joven que vive obsesionada por la moda y el consumo compulsivo. Al poco tiempo de casarse, la chica muere, y al cabo de un par de años, el padre de Takitani también fallece; la muerte lo ha privado del único canal que mantenía para conectarse al mundo contemporáneo, y siguiendo esta tónica, decide desprenderse de todos los bienes materiales de ambos. Tony Takitani (interpretado en el filme por Issei Ogata) sigue siendo un arquetipo del cosmos Murakami, pues muchos de los personajes que han salido de su imaginación muestran una aprensión ante esos objetos personales que puedan inducir al apego emocional. En cambio, prefiere que sus protagonistas saboreen esos objetos materiales que en algún momento del día puedan despertarles una emoción cotidiana; principalmente viejos vinilos de jazz y libros de escritores extranjeros (a los que ha tenido acceso y conoce muy bien porque se ha dedicado a traducir a lo largo de su vida para ganarse un sobresueldo, como John Irving o F. Scott Fitzgerald). Un contraste que determina una vez más el espíritu solitario del autor, prefiriendo antes un sujeto inanimado que una buena compañía (éstas normalmente tienen un trato sexual, como la mujer casada que visita a Tengo cada viernes en 1Q84).

Precisamente Sakamoto compuso la música para Tony Takitani, largometraje de poco más de hora y cuarto en el que se resume el relato corto de homónimo nombre que puede encontrarse en el libro Sauce Ciego, Mujer Dormida de Murakami. En él, un reputado diseñador de moda de mediana edad, desconectado del universo, se casa con una joven que vive obsesionada por la moda y el consumo compulsivo. Al poco tiempo de casarse, la chica muere, y al cabo de un par de años, el padre de Takitani también fallece; la muerte lo ha privado del único canal que mantenía para conectarse al mundo contemporáneo, y siguiendo esta tónica, decide desprenderse de todos los bienes materiales de ambos. Tony Takitani (interpretado en el filme por Issei Ogata) sigue siendo un arquetipo del cosmos Murakami, pues muchos de los personajes que han salido de su imaginación muestran una aprensión ante esos objetos personales que puedan inducir al apego emocional. En cambio, prefiere que sus protagonistas saboreen esos objetos materiales que en algún momento del día puedan despertarles una emoción cotidiana; principalmente viejos vinilos de jazz y libros de escritores extranjeros (a los que ha tenido acceso y conoce muy bien porque se ha dedicado a traducir a lo largo de su vida para ganarse un sobresueldo, como John Irving o F. Scott Fitzgerald). Un contraste que determina una vez más el espíritu solitario del autor, prefiriendo antes un sujeto inanimado que una buena compañía (éstas normalmente tienen un trato sexual, como la mujer casada que visita a Tengo cada viernes en 1Q84). Pero también se reserva su espacio para el enamoramiento irrefrenable, aunque en realidad sólo aparece como un recuerdo lejano albergado en la memoria fragmentada que han experimentado sus personajes a consecuencia de la desafección que sienten por el sexo opuesto, principalmente por traumas del pasado que nunca han logrado superar. El amor pasional (que no el carnal) se deslocaliza de cualquier silueta familiar, como un eco lejano que asoma por la ventana en forma de sombra, recordándoles que un día sintieron una desmesurada sensación de afección emocional hacia un ser vivo que les rompió el corazón.

Al Sur de

Al Sur de  Pero Murakami no puede huir de sus fabulaciones oníricas, y eso lo arremete hacia territorios muy “lynchianos”. ¿Cuántas veces hemos querido ser los protagonistas de sus thrillers literarios más evidentes, como son Crónica del Pájaro que Da Cuerda al Mundo y

Pero Murakami no puede huir de sus fabulaciones oníricas, y eso lo arremete hacia territorios muy “lynchianos”. ¿Cuántas veces hemos querido ser los protagonistas de sus thrillers literarios más evidentes, como son Crónica del Pájaro que Da Cuerda al Mundo y Eduard Terrades Vicens

Enlaces relacionados: